まえがき

素人でもGUIベースでNAS作れましたーー!!って記事です。

サーバ等にはあまり詳しくないので、正しくない表現等含まれる可能性があります。

NAS便利

お試しで古いNASを導入していたのだが、使ってみると案外便利なものだ。

お試しで古いNASを導入していたのだが、使ってみると案外便利なものだ。

音楽データなどはよく使うPCで共有しておきたいし、撮影したデータの転送時にも役立つ。

RAIDが組んであれば、データバックアップ用としても安心だ。

しかし、遅い。めっちゃ遅い。

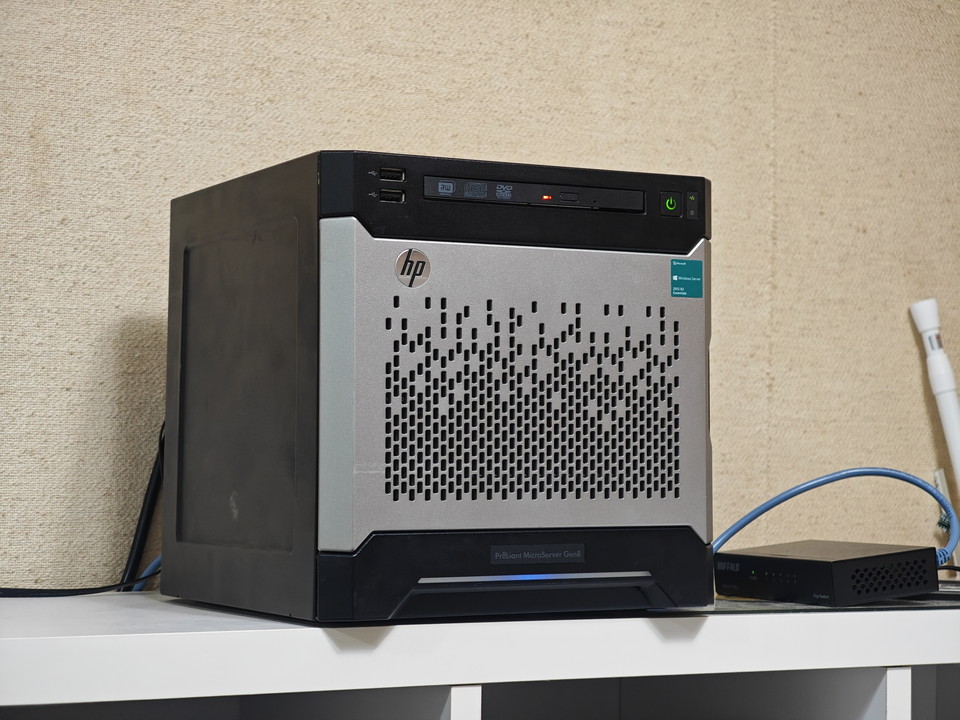

最近のNASへの買い替えも考えなかったわけではないが、今回は、都合よくHPのMicro Serverを譲っていただいたので、これをNASとして運用していこうと思う。

HP Micro Server

コンパクトなデスクトップパソコンのようだが、一応サーバーなので、メンテしやすい構造だったり、iLO(リモート管理用のコントローラ)が付いていたりする。

コンパクトなデスクトップパソコンのようだが、一応サーバーなので、メンテしやすい構造だったり、iLO(リモート管理用のコントローラ)が付いていたりする。

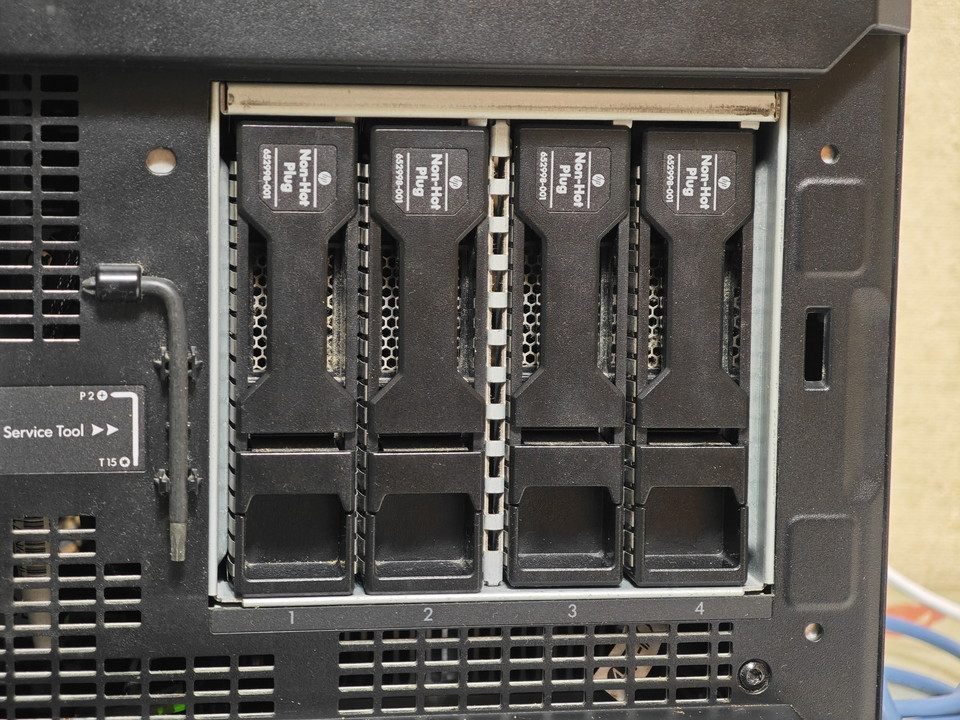

コンパクトな筐体でもHDDは4ベイあり、家庭用では扱いやすい構成だ。

コンパクトな筐体でもHDDは4ベイあり、家庭用では扱いやすい構成だ。

さすがサーバーというべきところとして、有線LANが2ポートある。また、PCIeスロットもあるため、そちらにネットワークアダプタを接続して2.5GbE、10GbEを目指すこともできるそうだが、そちらはハブやPCの方もアップデートしないといけないのでいずれ……

RAID構成を考える

現実的な容量(24TBとかは除く)でコスパのいいのは4TB。

4ベイ分用意してRAID5にするのが理想だとは思うが、なかなかのお値段。

とりあえず、4TB×2つ用意して、RAID1から始めようかと思ったが、後から容量が足りなくなった時が少々面倒くさい。

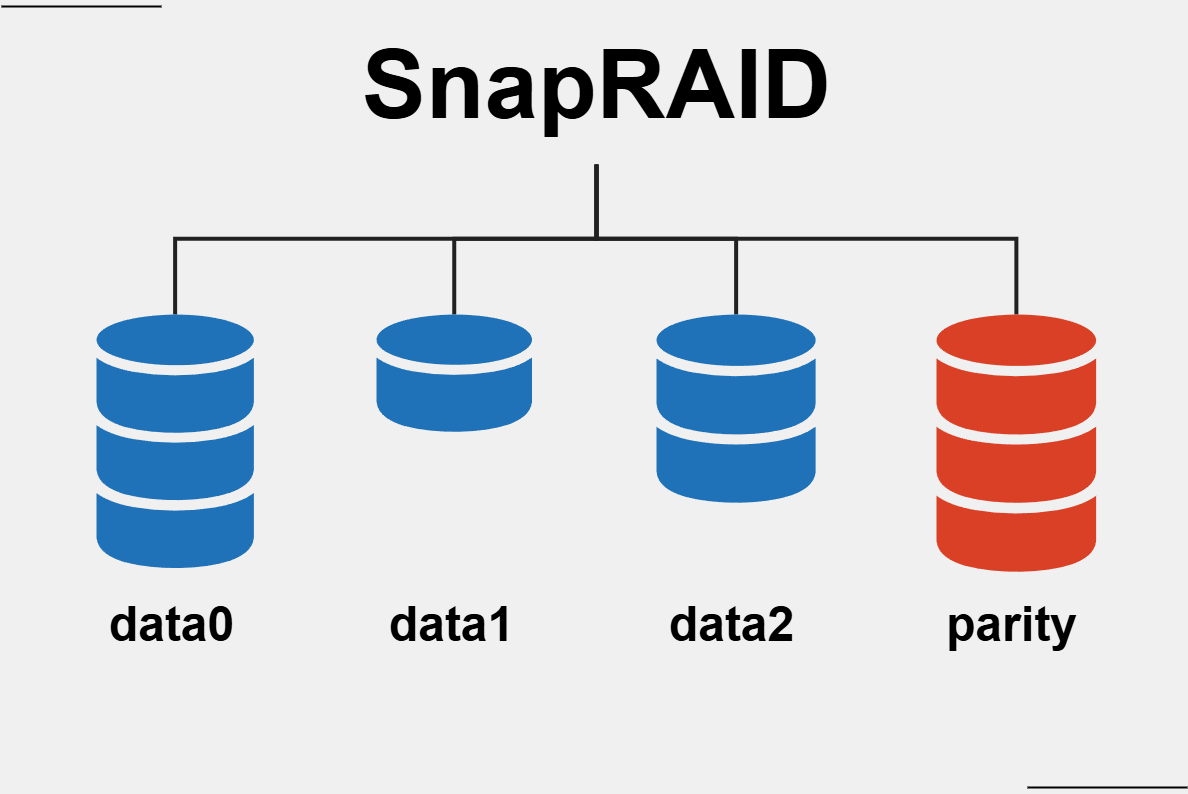

そこで、今回はなんちゃってRAID、SnapRAIDでNASを構築してみた。

SnapRAIDとは

1台をパリティディスクにすることで、他の複数のHDDが壊れてもデータを復元できるようにするソフトウェアRAIDの一種。

1台をパリティディスクにすることで、他の複数のHDDが壊れてもデータを復元できるようにするソフトウェアRAIDの一種。

構成の自由度が高く、寄せ集めのHDDでも動くらしい。

パリティ計算はsnapraid syncコマンドで実行されるため、リアルタイムで処理は行われない。

MergerFSと組み合わせることで、普通のRAIDのように複数のHDDを一つのディレクトリとして使うことはできるが、ストライピングはできないため、読み書きはHDDの性能に依存する。

OS

簡単にNASが作れると噂のTrueNASはSnapRAID非対応のようなので、同じようにWebのGUIベースで簡単に使えるOpenMediaVaultを使ってみる。7が最新のようだが、筆者は技術がないので情報が豊富なOMV6を使った。

Linuxちょっとできる人はUbuntu Serverとかでもできるらしい。

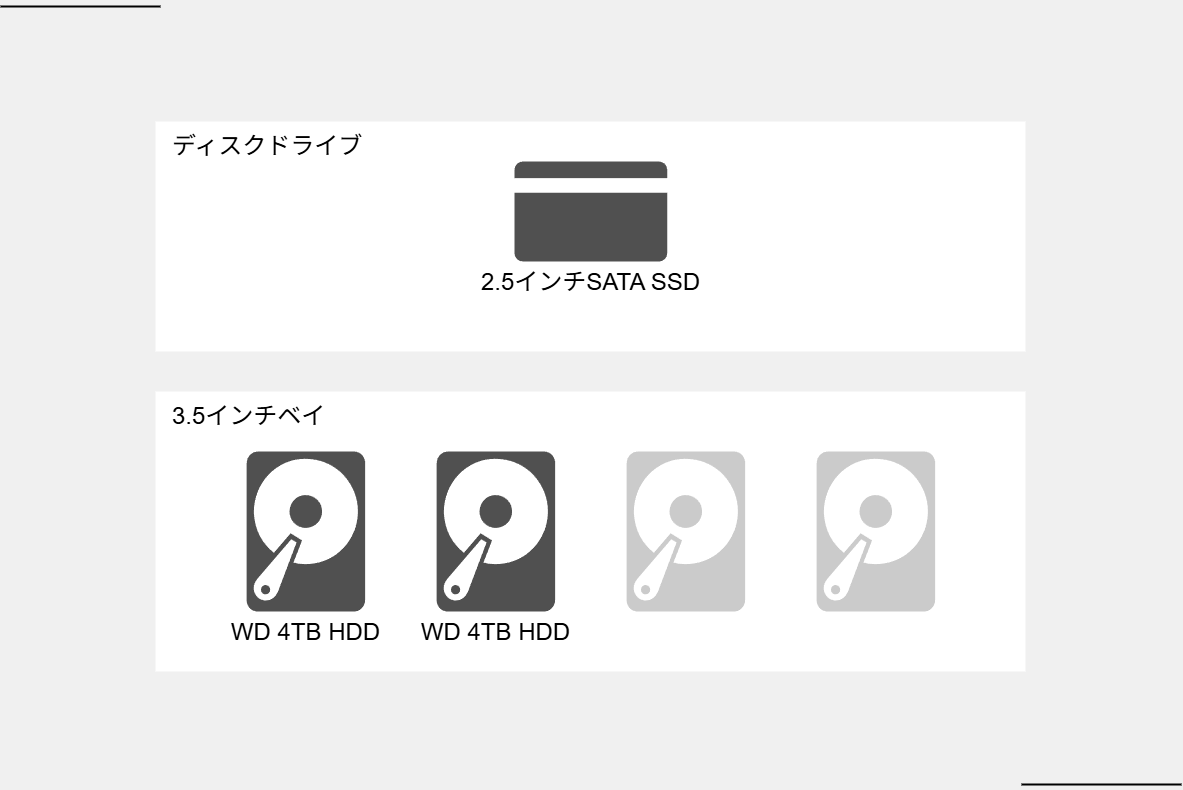

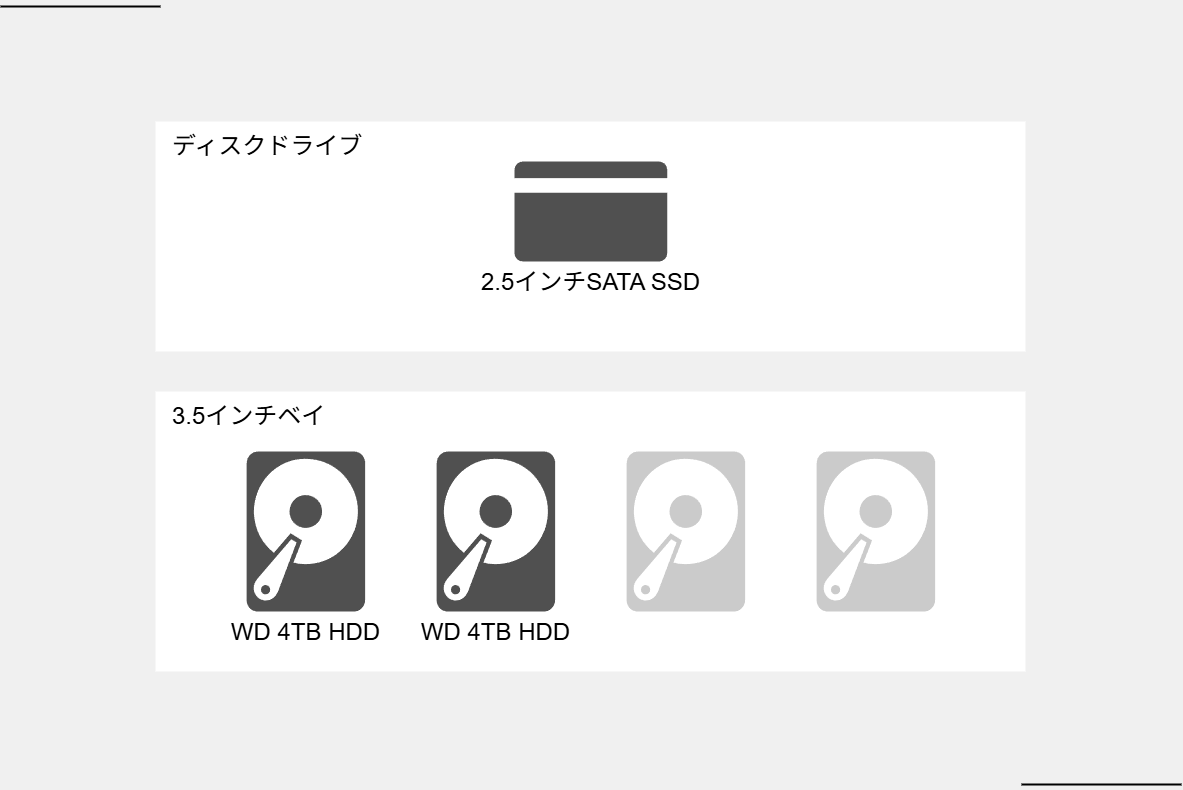

ストレージ構成

OSインストール用SSD

NASのシステム用のストレージはセットで付けて頂いた120GBのSSDをそのまま使用。

DVDドライブ部分に変換アダプタを介して取り付けられていたため、HDDのスロットは4つとも使用できる。

ブートローダーが残ったりしたら嫌なので、念のためPCでパーティションを吹き飛ばしてからフォーマットしておいた。

NAS用HDD

メインのデータ保存用HDDはWestern Digitalの4TBを2つ用意。

SnapRAIDは後から増やせるので、とりあえず最低限の2つにした。

グレードはBlueなので、NASやサーバーのような24時間稼働する機器には不向きだが、どうせ筆者が個人的に使うだけのNASは24時間稼働する必要がないのでこれにした。

片方はAmazonアウトレットで購入したが、記載通り未使用品が届き、WDの公式サイトでシリアルを入力しても保証の対象外と表示されたので一安心。

OMVインストール

isoダウンロード

下記リンクのisoより、OpenMediaVault 6.5のisoをダウンロードし、rufusでUSBメモリをインストールメディアにした。

インストールメディアからboot

USBメモリをUSBポートにさして、起動時にF11でUSBから起動を選択すると起動するはずだが、なぜか失敗したので、外側のパネルを外して内部のUSBポートに接続したらインストーラーが立ち上がった。

OMVのインストーラーは日本語対応なので、特に悩むような項目はなかった。

インストール後はPCのブラウザからNASのIPアドレスにアクセスして設定等ができる。

初期のログインIDとパスワードは↓

- ID: admin

- pass: openmediavault

GUI操作は意外とサクサク動く。

IPアドレス変更

最初に

最初に 静的なIPアドレスを設定しておいた方が後々便利だろう。

静的なIPアドレスを設定しておいた方が後々便利だろう。

SnapRAID構築

プラグインインストール

SnapRAIDについては、プラグインがあるので、GUIベースで簡単に設定できる。今回使ったのは下記の2つのプラグイン。

- openmediavault-snapraid 6.1

- openmediavault-mergerfs 6.3.8

但し、そのプラグインを使うためには、SSHで以下のコマンドを実行する必要がある。

wget -O – https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/packages/raw/master/install | bash

SSHってなんぞやと思いながらChat GPTに聞いて実行した。

実行後はプラグインの検索にsnapraidと入れると、インストールできるようになっているのでインストールする。

実行後はプラグインの検索にsnapraidと入れると、インストールできるようになっているのでインストールする。

同様にMergerFSのプラグインもインストールしておく。

同様にMergerFSのプラグインもインストールしておく。

HDDファイルシステム作成

ストレージ→ファイルシステム→作成

から2つのHDDをEXT4フォーマットでマウント。

MergerFS初期設定

現時点では何の意味もないが、後からHDDを増やしたときに同じように使い続けられるように最初からMergerFSを設定しておいた。(ストレージ→mergerfs→作成)

HDDの一つはパリティ用なので、HDD一つがMergerFSでまとめられている?という一見意味のなさそうな状態になった。

HDDの一つはパリティ用なので、HDD一つがMergerFSでまとめられている?という一見意味のなさそうな状態になった。

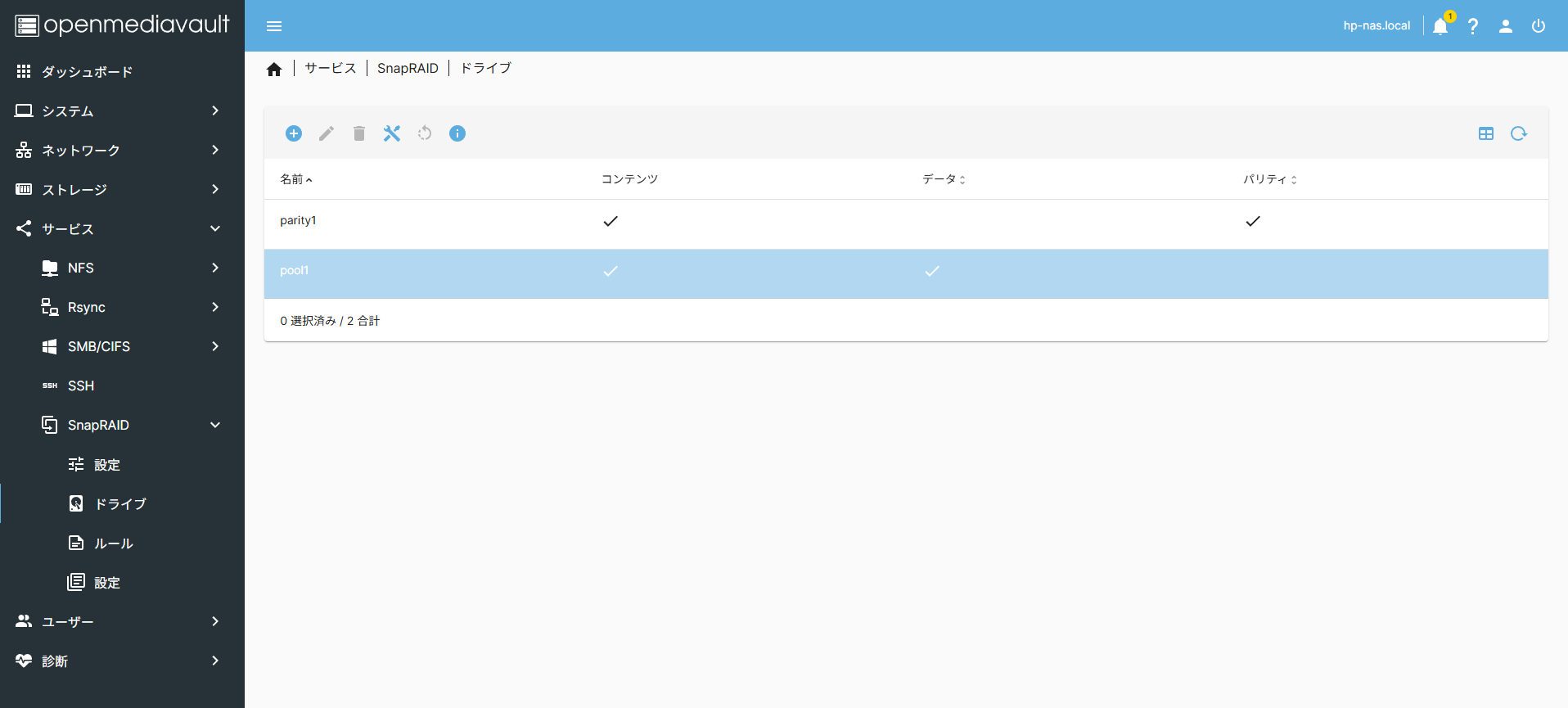

SnapRAID初期設定

MergerFSでまとめた(実際には一つのHDDだが)をコンテンツ+データ、残った1台のHDDをコンテンツ+パリティに設定した。

MergerFSでまとめた(実際には一つのHDDだが)をコンテンツ+データ、残った1台のHDDをコンテンツ+パリティに設定した。

初回syncを実行すれば、SnapRAIDの設定は完了。

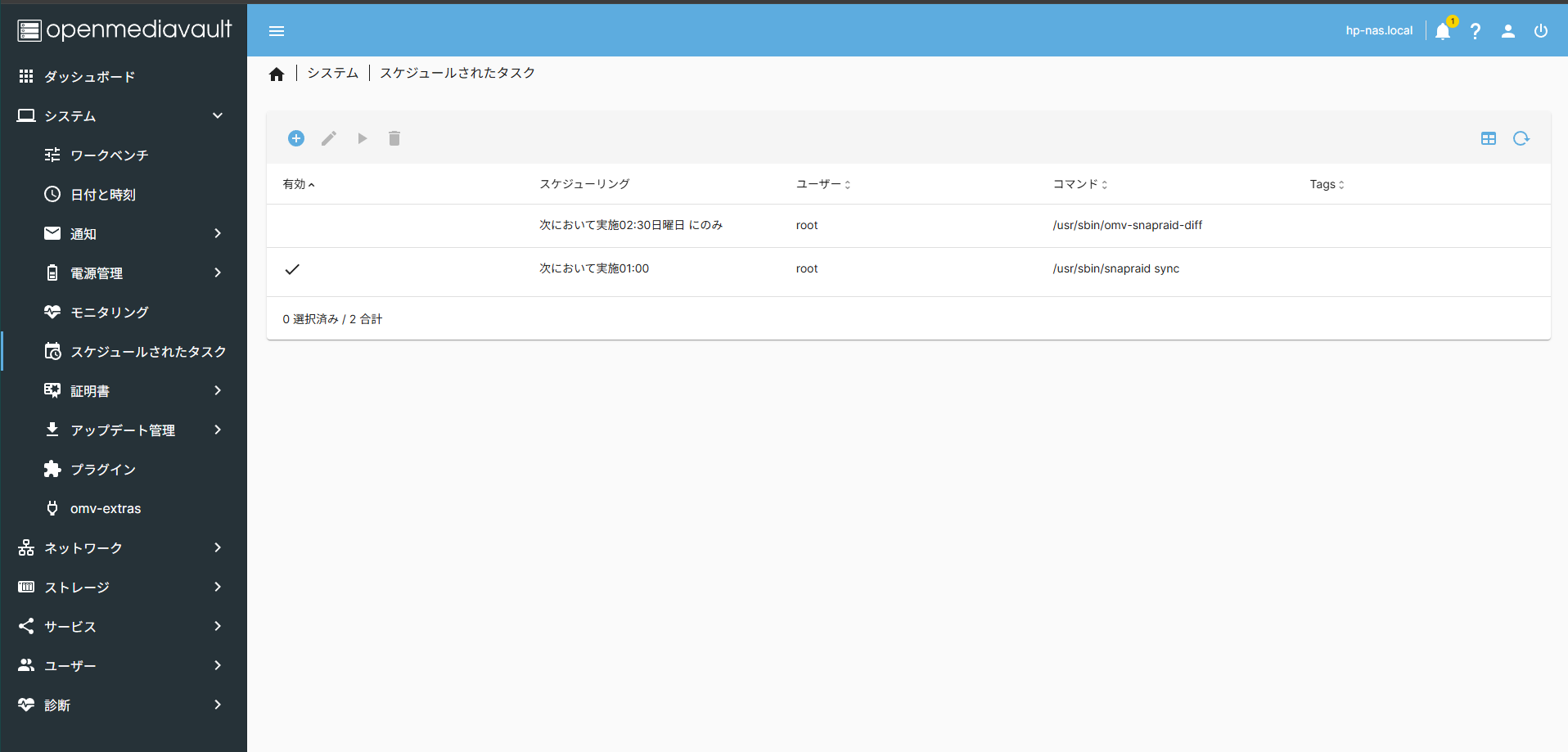

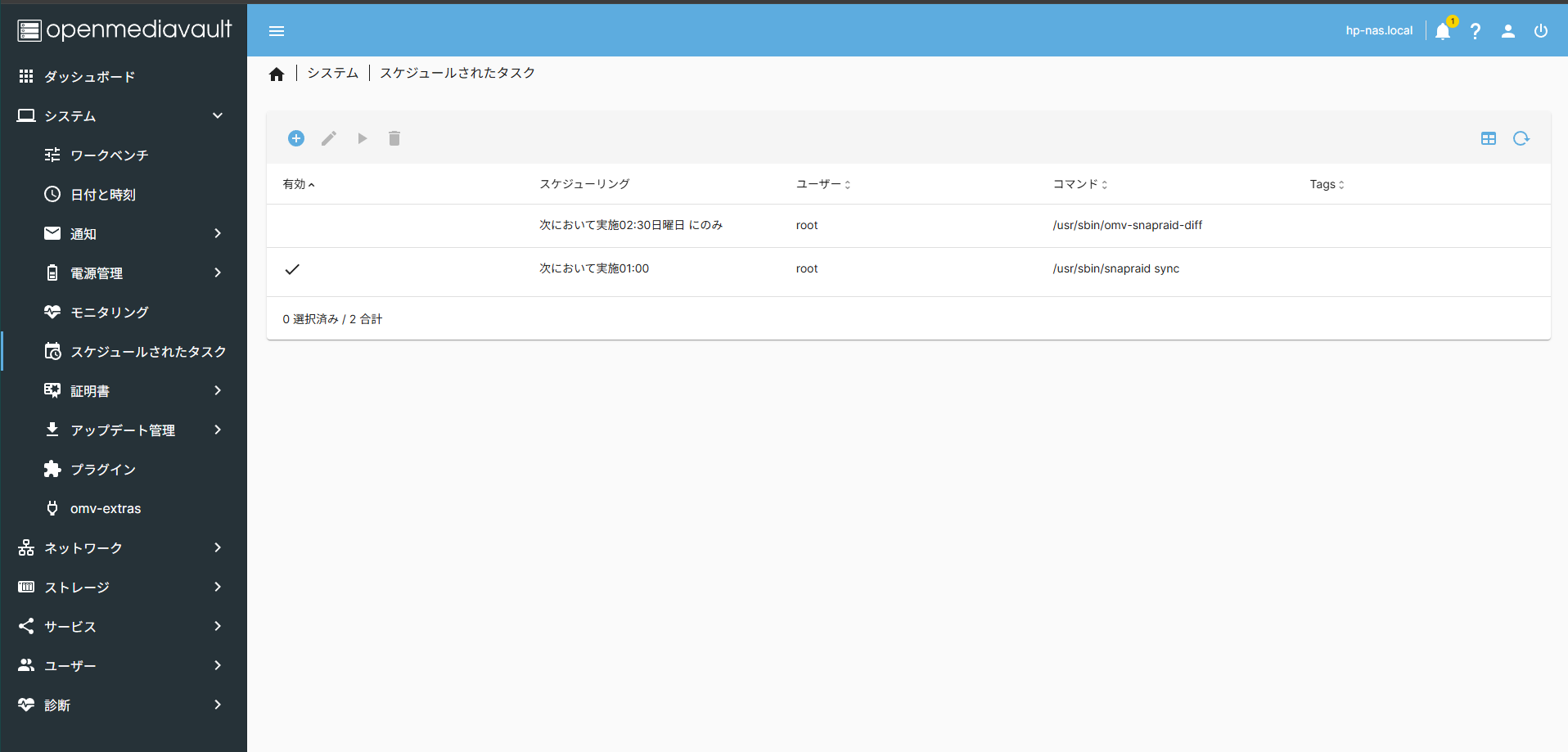

あとは、”スケジュールされたタスク”から毎日筆者が寝ている時間にパリティ計算が行われるように設定した。

あとは、”スケジュールされたタスク”から毎日筆者が寝ている時間にパリティ計算が行われるように設定した。

共有設定

ユーザー設定

テキトーに自分用のアカウントを作っておいた。

共有フォルダ作成

自分用、家族間共有用などの複数のフォルダを作り、[サービス] → [SMB/CIFS] より、SMBを有効にした。

とりあえず、これでWindows端末からアクセスしてNASとして使えるようになった。

意外と簡単

OpenMediaVaultを使うことで、ほぼほぼGUI操作だけでNASを作ることができた。

ハードウェアがサーバなので、動作は快適。今まで使っていたNASは音楽データでさえ読み込みに時間がかかっていたが、MicroServerベースの今回のNASは、普通にHDDぐらいの感覚で使用できる。

意味があるかは分からないが、気が向いたら2つのLANポートを有効活用すべくLAG接続もやってみようと思う。